「2025年の崖」とは?「DXレポート」からDX推進の糸口が見えてくる?

目次[非表示]

- 1.「2025年の崖」とは?

- 1.1.「2025年の崖」の要因は?

- 1.2.レガシーシステムとブラックボックス

- 1.3.ブラックボックス化したレガシーシステムが企業を蝕む

- 1.4.解決の必須要件であるIT人材の不足が進む

- 2.2025年の崖への対策は?

- 2.1.【対策➀】レガシーシステムの棚卸しと方針決定

- 2.2.【対策➁】ITシステム再構築の方針・計画の実行

- 2.3.【対策➂】「ブラックボックス化」の二の舞を防ぐには?

- 2.4.【対策➃】DX最大の課題「IT人材確保」

- 3. DXレポート2018年版まとめ~最大の課題は経営者の理解と人材確保

- 3.1.前門の虎:「経営者の理解不足」

- 3.2.後門の狼:「人材不足」

- 3.3.「勝ち組企業」は何をしているのか?

- 4.まとめ

「2025年の崖」。2018年、経済産業省が発表した「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート」は、多くの国内企業に大きな衝撃をもたらしました。

その2025年まであと3年。いまだにブラックボックス化したレガシーシステムのマイグレーションも進められていない企業と、クラウドネイティブな環境とアジャイル開発によってCXの向上までできている企業とでは、大きな差が開いています。

DXをうまく推進できている企業は何が違うのでしょうか? 今、改めて「DXレポート」に立ち返ってみることで、自社の課題解決の糸口が見つかるかもしれません。

■関連記事:

「2025年の崖」とは?

2025年の崖とは、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」の中に登場する言葉です。同レポートでは「DXが進まなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性も高い」と警鐘を鳴らしています。

<出典:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html>

また、同レポートの中で経産省は、2025年に基幹系システムの老朽化(レガシーシステム化)や、40万人を超える深刻なIT人材不足などにより多大な経済損失が出る可能性を指摘し、DX取り組むことの重要性を唱えています。

さらに、経産省は追補版として、DXレポートを、2、2.1と発表し、2022年4月現在、2.2に向けた研究会も進められています。

本記事では、2018年に発表された初期のDXレポート(以下、「レポート」)の内容を改めて整理していきます。

「2025年の崖」の要因は?

レポートでは、部署ごとに分断化したシステムや過剰なカスタマイズによって複雑化・ブラックボックス化したシステム、いわゆる「レガシーシステム」の存在が、DXの阻害原因となっていると指摘しています。

日本システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書2016」によると、基幹系システムを21年以上利用し続けている企業は、2015年では2割でした。この状態のまま2025年を迎えると、その企業の割合は6割に達すると推定されました。

まず、レポートで実際に名前が挙げられている「SAP ERP」の保守サービスが2025年に終了することで、2,000社を超える利用企業のIT基盤への影響に対する危機感が高まりました。

その後、SAP社はSAP ERPの保守期限を、EhP 6以降のみ2027年まで2年延長することを発表しました。しかし、後継サービスである「SAP S/4HANA」への移行を進めたいSAP社がこれ以上の延長をすることは考えにくく、対応期限が2年延びただけと解釈したほうがよいでしょう。

さらに、SAP ERPに限らず、メインフレームやオフコン上のCOBOL等で稼働するシステムや、サポートが切れた、あるいは数世代前のNotes・Excel・Access・ファイルメーカーなどで作られたツールなどが残存している企業も少なくないとみられます。これらのレガシーシステムの刷新が、レポートでは国家規模の課題として捉えられているといえます。

レガシーシステムとブラックボックス

これらの「レガシーシステム」を抱えたままの企業は、DXを推進し、爆発的に増加するデータを十分に活用していくこともままなりません。ところで、レガシーシステムの刷新が進まない背景には何があるのでしょうか?

企業の規模や業態などにもよりますが、多くはシステムが必要とされた当時の状況に、下記のような背景があるようです。

- 全社的なシステムや情報の連携などをそこまで考慮せず、一部のニーズにのみ対応して開発・導入した

- 時間やコストを優先し、開発費を抑制した結果、仕様が正しく表現されたドキュメントがない。あるいは保守契約費用を抑制した結果、手を加えた機能の仕様や設計がドキュメントで残っていない

- 社内の詳しい人間が片手間にシステムを開発したものの、その社員が退職したために仕様や設計がまったくわからない

このような背景によって、システム全体の仕様が社内で把握・共有できないような状況を、システムの「ブラックボックス化」と呼びます。

▼レガシーシステムは、こちらを参考にしてみてください。

→IT部門が知っておくべきレガシーシステムとは?意味や問題点から脱却に必要なポイントまでを解説

ブラックボックス化したレガシーシステムが企業を蝕む

中小企業や、大企業の一部業務に特化したシステムなどでは、前述のようなメインフレーム/オフコン、COBOL、Notes、ファイルメーカー、Excel、Accessなどといったもので作られたものが散見されます。これらの古い技術について知識・経験のある技術者自体が、定年退職などで徐々に減ってきています。つまり、時間が経てば経つほど、システムの刷新はおろか、維持することすら困難になっていきます。

その結果、こういった「ブラックボックス化」したレガシーシステムは、維持管理費用が高コスト化していく「技術負債」と呼ばれる問題に直面します。さらに、サポートの終了や保守運用者の不足などによりセキュリティリスクも高まることも問題となります。

そして、レガシーシステムの保守・運用にコストやIT人材リソースを割かれた結果、現在の世界の主戦場であるクラウドベースのサービスの活用や、自社独自の戦略を実現するためのIT活用に経営リソースを回せず、アジャイル・内製化などによる機動的・戦略的なIT活用による競争力強化を図ることができなくなります。

解決の必須要件であるIT人材の不足が進む

レガシーシステムを維持するにも、そこから脱却するにも、いずれにおいても必要不可欠なのがITエンジニアをはじめとするIT人材です。しかし、国内のITエンジニアは少子化の影響もあり、今後の増加は見込みにくい状況です。

レポートでも「2015年に国内でITエンジニアは17万人不足しているが、2025年には43万人まで拡大する」と予測しています。つまり、脱却しようにも日本国内のエンジニアの圧倒的不足という、非常に危機的な状況にあると警鐘を鳴らしています。加えて、このITエンジニアを多く抱えているはずのベンダー企業自身もまた、レガシーシステムの保守・運用という既存権益から脱却できない事実も指摘されました。

このような状況を抱え続けたままだと「2025年までに予想されるIT人材の引退やサポート終了等によるリスクの高まり等に伴う経済損失は、2025年以降、最大12兆円/年にのぼる可能性がある」と、レポートでは述べられています。

■関連記事:

2025年の崖への対策は?

効率の悪いレガシーシステムの保守にコストや人材を割かざるを得ないことで、新たなサービスやビジネスモデルを打ち出すことができなければ、結果としてその企業は場の変化に対応できず、国際競争力を失ってしまいます。

では、どうすればレガシーシステムの維持にかかるコストを、DXによる変革への投資に振り向けることができるでしょうか?

【対策➀】レガシーシステムの棚卸しと方針決定

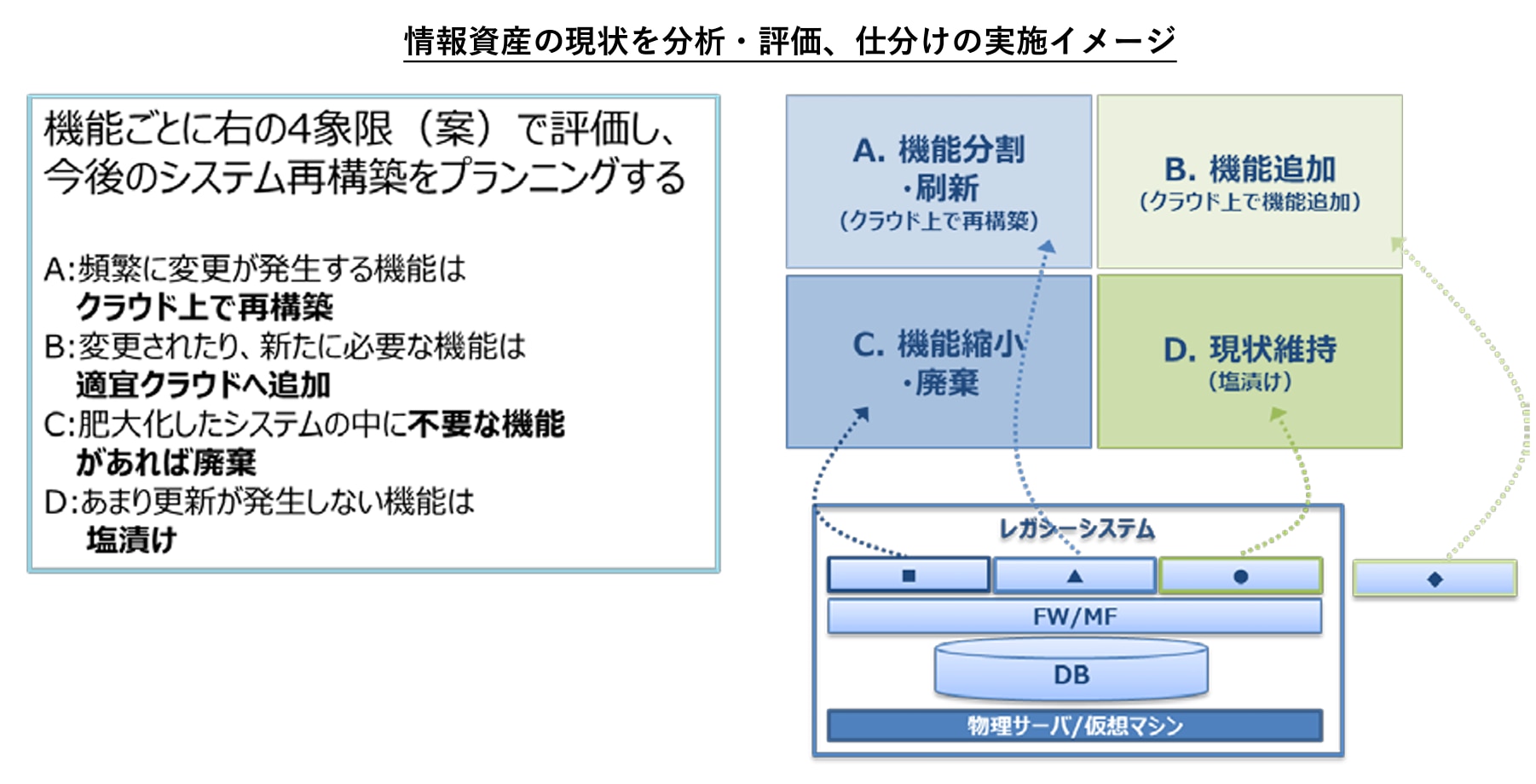

まず、既存のシステムを次の4象限で棚卸しし、評価した上で、今後のITシステム再構築の方針・計画を立てます。

- A.機能分割・刷新

- B.機能追加

- C.機能縮小・廃棄

- D.現状維持

出典)DXレポート~IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開~ P.32 2018年9月7日 経済産業省

【対策➁】ITシステム再構築の方針・計画の実行

方針・計画を立てたら、次は実行フェーズに入ります。

実行策の一つとして、レガシーシステムを破棄し、新規にシステムを構築することを前提として、クラウドへ移行することが挙げられます。これは単に現行システムをクラウドへ移すという物理的な意味だけでなく、従来型のSIerに依存したシステム運用・開発工程を見直し、クラウドネイティブなシステムに変革していくことが重要です。

このクラウドへの移行によって、ハードウェアのリプレイスや保守・運用といった作業から解放され、レガシーシステムの維持に費やされていたリソースをDX推進に振り向けることにもつながります。

【対策➂】「ブラックボックス化」の二の舞を防ぐには?

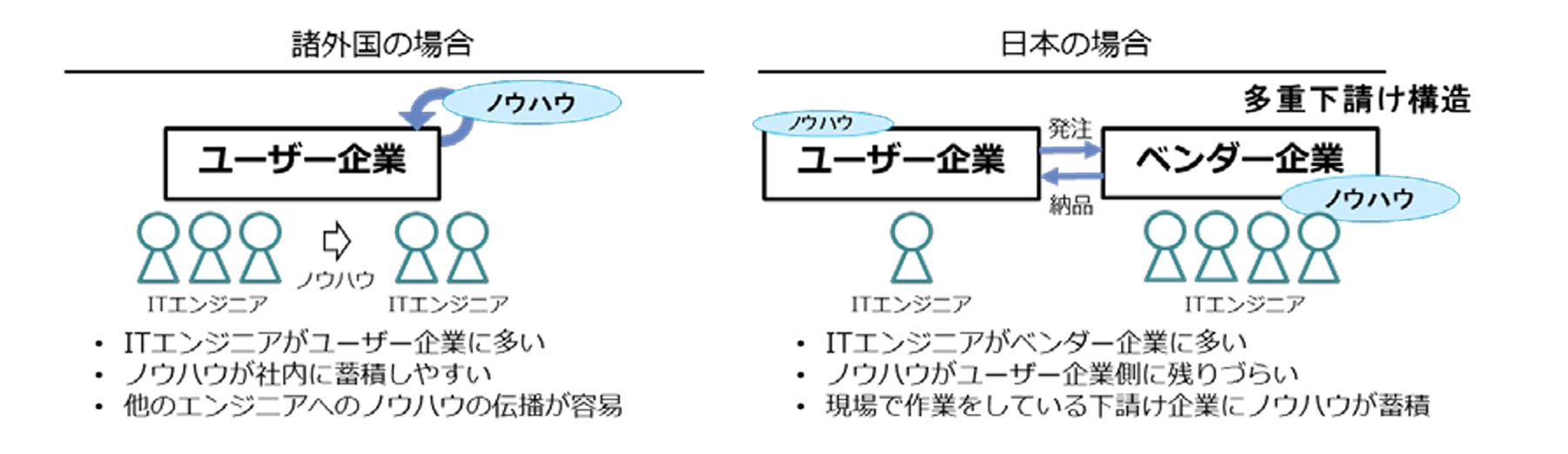

日本においては、現行システムの運用・保守を担っているIT人材は、ベンダー企業に偏在している傾向があるといわれています。というのも、ユーザー企業がベンダー企業に対してシステム構築・運用を丸投げしている現状があるからです。この結果、ユーザー企業側にシステムの内容を把握した人材とノウハウが不足し、システムがブラックボックス化していきます。

したがって、DX推進の取り組みは、クラウドサービスへ移行すれば済むものではありません。システムの刷新や新規構築、運用も、従来と同じようにベンダー企業に丸投げしてしまっては、結局新たなブラックボックスを生じさせ、未来に同じような課題を残すことになるからです。

このような「ブラックボックス化の繰り返し」を防ぐため、ユーザー企業でデジタル化を実現できる人材の育成や、ユーザー企業側がシステムの構築・運用に深く関わり、ベンダー企業との関係を改善することが必要とされます。つまり、「システムをどのような仕組みで実現するか」以上に、経営陣をはじめ全社的な「ITへの理解」と、「IT人材の確保」による「DX体制の構築」が根本的に重要な対応策となります。

と、ここで最大の壁が立ちはだかります。「IT人材の不足」です。

【対策➃】DX最大の課題「IT人材確保」

レポートでも、ユーザー企業側にIT技術者の体制が確保され、ノウハウが社内に蓄積されやすい欧米各国と比べ、日本はベンダー企業にIT技術者が偏重していることが特徴で、ブラックボックス化をはじめとしたDX推進の大きな障壁になっていることも指摘されています。

出典)DXレポート~IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開~ P.10 2018年9月7日 経済産業省

そして、DXの推進で有効なアジャイル開発の体制として、大きく3つのパターンを挙げています(国の認可が必要な「技術研究組合」を除く)。

- 内製モデル

- 基本/個別契約モデル

- ジョイント・ベンチャーモデル

「①内製モデル」は、ユーザー企業が自社内で開発プロセスを実施する上で追求すべき形であるとしていますが、ユーザー企業において人材確保が困難という課題があります。そこで、ある程度の開発単位ごとに個別契約を締結し、開発を進めていく「②基本/個別契約モデル」が多いだろうと推測しています。残りの「③ジョイント・ベンチャーモデル」は、ユーザー企業とベンダー企業が共同でシステムを企画・開発し、その収益を分配するモデルを指しますが、事例が少なく確立されていない方式であるとも記載されています。

「①内製モデル」においては自社における技術者の採用が必要であり、「②基本/個別契約モデル」においてはベンダー企業に技術者がいることが前提となります。しかし、旧システムの保守・運用ビジネスに依存していた多くのベンダー企業においてはDXを推進できるIT人材がそもそも不足しており、育成が急務です。

しかし、レポートで紹介されているような産学連携でのIT人材育成などの成果が出るのはまだ先のことです。「偏重しているはずのベンダー企業側にもIT人材が不足している」問題をどのように解決すべきか、本レポートではそこまでは提示できていません。

DXレポート2018年版まとめ~最大の課題は経営者の理解と人材確保

ここまで、レポートをもとに「2025年の崖」とは何か? 放置するとどうなるか? 解決には何が必要か? といった論点をご説明してきました。本レポートを深く読むほど、大きな難問は次の2点に集約できると理解されます。

前門の虎:「経営者の理解不足」

レポートの「3.4.1.DXを通じてユーザー企業が目指すべき姿」には、次のような記述がされています。従前の経済環境下での常識に縛られない、ITを中核に据えた変革がすべての企業に求められることが明確に言い表されています。

ユーザー企業は、顧客、市場の変化に迅速・柔軟に対応しつつ、クラウド、モバイル、AI 等のデジタル技術を、アジャイル開発、DevOps 等で迅速に取り入れ、素早く新たな製品、サービス、ビジネスモデルを国際市場に展開していくことが可能になり、国際市場での競争力を高めることが可能になる。

この結果、あらゆる産業におけるユーザー企業は、デジタル技術を駆使する”デジタル企業” となっていく。

DXによる企業変革を推進するには、経営者の理解と判断が必須なのは言うまでもありません。しかし、経営者が「DX推進が重要」と理解したとしても、実際に企画、推進を担う社員が旧態依然とした考え方を改めなければ、DXの推進もままなりません。また、アジャイル開発、DevOpsなど新たな技術や手法を進めるにも、これまで経営を支えてきた「レガシービジネス」の部門、既存権益、会計のルールなどが大きな障壁になります。

さらに、事業部門や会計部門の理解が進んだとしても、肝心のIT部門が事業部門・業務部門主導で定義された要件をもとに、外部ベンダーを選定し発注するだけの部門としてしか機能してこなかったような組織では、トップの方針を具体的な推進計画にまで落とし込むことはできないでしょう。

つまり、レポートが提唱する「経営者理解」とは、DXの必要性に対するトップ自身の理解にとどまらず、これに伴う社内の各部門・キーマンの意識改革や、人員の強化、IT部門の外部依存脱却など、様々な理解と判断なども包含しているのです。

後門の狼:「人材不足」

「前門の虎=経営者の理解不足」が解決できたとしても、「後門の狼」として立ちはだかるのが、日本国内のIT技術者の不足という問題です。

前述したとおり、レポートにも、この課題に対する解決策は明確に示すことができていません。DX先進国である欧米諸国は、日本と比べてベンダー企業ではなく一般企業にIT技術者が多く所属しており、それが日本に対する優位性であることは明らかです。DXにおいて必然ともいえるアジャイル開発においても、欧米のような①内製モデルが理想的であることは明らかながら、②基本/個別契約モデルや③ジョイント・ベンチャーモデルも選択肢として列挙せざるをえないところに、現在の日本企業の実情が読み取れます。

さらに、②③を選択したとしても、ITベンダーにDXを推進できる人材がいることが前提となります。しかし、現在の技術者不足の市場環境下で、ITベンダー自身も人材確保に頭を痛めています。「当社は潤沢にIT技術者を用意できます」と言うような国内ベンダーは、かえって疑ったほうがよいかもしれません。

ユーザー企業としても、ベンダー企業に人材確保を「丸投げ」するのではなく、ITベンダー以外の方法も組み合わせて、適材適所でIT技術者を確保し、有効活用していく必要があります。

「勝ち組企業」は何をしているのか?

日本の各業界において、DXを成長ドライバーに、従来の大手企業に代わって新進気鋭の企業が市場を席捲するケースは珍しいことではなくなりました。これらの「DX勝ち組」の企業は、どのようにDXを推進しているのでしょうか。

1つ目の課題として挙げた「経営者理解」については、市場を席捲するような企業のトップに若い経営者が多いことが、DX成功要因の一つとして挙げられるでしょう。そうでない企業においても、外部から早期にITへの知見の深い責任者をCDO(最高デジタル責任者)として招聘したり、思い切って若い後継者に権限を委譲する企業も珍しくありません。

しかしそういった企業でも「人材不足」は慢性的な課題として抱えています。ここで参考にすべきは、システムの目的や位置づけに応じて、適材適所にIT技術者の確保手段を変えている企業の事例ではないでしょうか。

たとえば、次のようにIT技術者を確保し、DX推進体制を構築するイメージです。

- 財務会計、人事をはじめ独自性が競争力に直結しない分野:クラウドサービスを選定し、そのクラウドサービスを得意とする専門ベンダー

- 顧客接点をはじめ独自性が自社の競争力に直結する分野:自社社員・フリーランス・SESなどで確保した技術者チームによる内製モデル

そして、その技術者の確保を、国籍・ロケーションを問わずに行っている企業ほど、柔軟でスピード感のある体制を確立し、DXを推進できている傾向が見受けられます。

クラウドサービス導入に関しては、Salesforceなどのようにグローバル市場でビジネスを展開し技術者を抱える企業は、ベンダー自身が国内外で関連技術を持つ技術者を豊富に確保しています。すなわち、ユーザー企業が深く関与せずとも、海外の技術者と、その技術者の成果を活用することができるということになります。

内製化については、日本国内だけでは優秀な技術者の確保が困難であることにいち早く気づいた企業ほど、海外技術者を積極的に活用しています。特に、大手銀行のシステム移行やソーシャルゲーム市場の拡大があった2010年代半ば頃に、既に先行してIT体制の拡充を進めてきたITベンチャーやDXのパイオニア企業は、日本から中国、中国から東南アジア・南アジアや東欧などへ技術者を求めてきました。

そもそも、DX先進国である欧米諸国自体が、国内で開発を完結するケースが稀であり、英語という国際言語によりコミュニケーション可能な世界中のエンジニアを活用している事実があります。日本で勝ち組となっている企業も、同様の手法をとっているだけともいえるでしょう。

■関連記事:

まとめ

「2025年の壁」が3年後に迫る中、改めて「DXレポート」に立ち返り、DX推進を阻む根本的な課題とその解決策について見てきました。その課題は、大きく「前門の虎=経営者理解不足」と「後門の狼=人材不足」の2点に帰結します。とりわけ、後者のIT人材不足が、多くの国内企業においてDX推進が進まないボトルネックといえるでしょう。

そのIT人材の確保策として、海外人材の活用は、もはや不可避といってもよいでしょう。東南アジアを中心とした開発企業にシステム開発を発注する「オフショア開発」は、その現実的な選択肢になりつつあります。

私たちコウェルは、国内各業界のDXイノベーター企業、業界トップシェア企業から、成長著しい上場IT企業、ITベンチャー企業まで、多数の企業のDXやITビジネスを、日本とベトナムの技術者体制によって二人三脚で推進しています。

その手法や事例、ノウハウなどにご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

■関連記事:

なお、コウェルに関する詳細資料は以下でダウンロードすることが可能です。

このほか、弊社の具体的なサービスや導入事例については以下をご覧ください。

コウェルのサービスメニュー>>>

コウェルは、日本とベトナムから世界中のお客さまへ高品質なソフトウェアテスト・品質保証・オフショア開発サービスを提供しています。

コウェルの開発導入事例>>>

コウェルは情報通信、金融、流通・小売サービス、医療・ヘルスケアなど、さまざまな業界のお客様の導入を支援しています。